„Schau, dass du in Balance bleibst“

Ein paar Wochen ist es nun her, dass ich in meinem Unternehmen gekündigt hatte. (Für alle Freunde des chronologischen Lesens: der Text ist im Juli entstanden). Es liegen Tage der Traurigkeit und Erschöpfung hinter mir, die sich paaren mit Stolz und Freude, den Mut für diesen Schritt aufgebracht zu haben. Noch habe ich nichts Neues unterschrieben. Undenkbar hätte ich zu einem früheren Zeitpunkt diese Situation gehalten. Doch in mir schlummert die Gewissheit: ich finde auf jeden Fall einen tollen Ort für mich.

Unentwegt kreiseln meine Gedanken in dem dunklen Sumpf der vergangenen Erlebnisse. Zugleich legt sich eine unendliche Schwere auf meine Schultern. Mein Körper schreit: erhole dich! Lass los!

Ich suche Stille, Abstand und digital detox. Der Stausee an schlechten Erfahrungen ist voll, jeder weitere Zulauf würde die Staumauer zum Einsturz bringen. Und so wähle ich die letzte Möglichkeit: den Zulauf begrenzen. Meine Computer und Handys schalte ich fast ganztags aus. Die Welt von dort soll nicht mehr in meinen Alltag hineinschwappen. Stattdessen suche ich in diesem düsteren Sumpf den Stöpsel, um so schnell wie möglich wieder frei und unbeschwert in den Tag starten zu können.

Da ich eine derartige Situation noch nicht erlebt habe, beschließe ich allmögliches Ungewöhnliches auszuprobieren, um in kurzer Zeit den richtigen Hebel zu finden. Mein erster Ansatz ist: Waldbaden. Hiervon hatte ich vor langer Zeit mal im Deutschen Ärzteblatt gelesen.

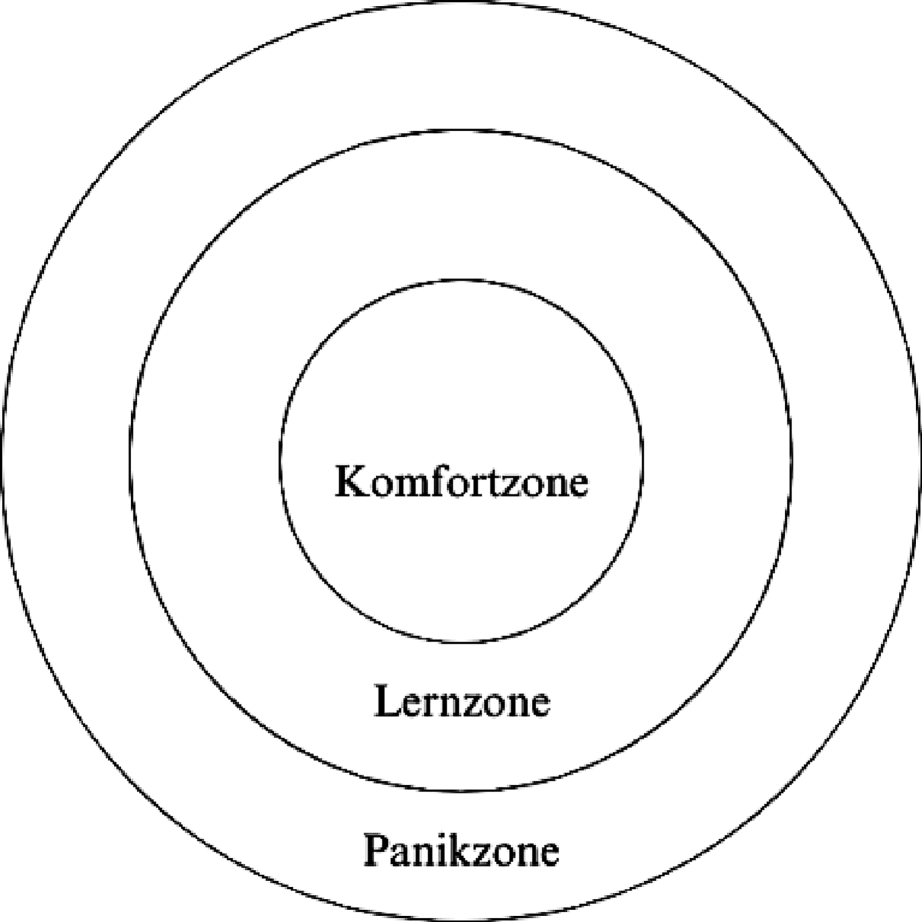

Mein Geist lacht innerlich über Menschen, die Bäume umarmen und darin ihre Kraft finden. Doch - wie schon bei meinem Sommerskiurlaub in der Skihalle - erlaube ich es mir erst zu lachen, wenn ich es ausprobiert habe. Und machmal ist genau das am irrsinnigsten Erscheinende, das Erlebnis, woraus man für sich am meisten zieht (Die Woche in der Skihalle war übrigens supergut). Ich springe also von der Komfortzone in die Lernzone, erweitere meinen Horizont, und zwar genau in einem Bereich, den ich mir als allerletztes zuschreiben würde.

Waldbaden hat seinen Ursprung im Japan der 1980er Jahre, als Tomohide Akiyama in einer wissenschaftlichen Studie herausfand, dass der reine Aufenthalt im Wald sich positiv auf die Gesundheit auswirkte (im Gegensatz zur städtischen Vergleichsgruppe). Das erzählt mir zumindest Claudia, eine zertifizierte Waldpädagogin, die heute mit mir im Wald unterwegs ist. Sie hat vor langer Zeit auch in einem Großunternehmen gearbeitet, bis sie entschieden hat ihren beruflichen Alltag in den Wald zu verlegen. 15 Hektar haben sie und ihr Mann gepachtet und einen Bogenschießparcours gebaut. Waldbaden und Kräuterwanderungen runden das Angebot ab.

Wir wandern zusammen in den Forst bei Hohenkammer. Während sie die kleinsten Blätter am Wegesrand begutachtet und alle Details im Blick behält, gehe ich einfach und habe keinen Blick für irgendetwas: „Mei, Wald halt“ denke ich mir… Genau aus dieser perspektivlosen Oberflächlichkeit reißt mich Claudia mit der ersten Übung des Tages: einer Art Waldmeditation. Ich suche - wie gewünscht - ein „schönes“ Waldobjekt, in meinem Falle einen bemoosten Ast, lege ihn vor mich hin und scanne quasi visuell jedes Detail dieses Objekts. Voller Achtsamkeit schweift mein Blick über die gekrümmte Form des Exemplars. Ich mustere die teilweise lädierte Rinde und die dünne, nass wirkende, grün schimmernde Moosschicht, die sich über weite Teile des Astes gelegt hat. Die kühle Härte des Holzes widerspricht sich geradezu mit der sanften Weichheit des Mooses. So „in Balance“, irgendwo zwischen nass und trocken, zwischen hart und weich, zwischen morsch und frisch, zwischen braun und grün, liegt er vor mir, der Ast, mein „schönes“ Waldobjekt. Ich starre ihn noch ein wenig an, bis ich sicher bin nichts Neues mehr entdecken zu können und lasse los, indem ich wie Claudia das Objekt nehme und weit in den Wald werfe.

Ich bin nun angekommen. Meine Gedanken und mein Fokus sind ganz an diesem Ort. Wir laufen querfeldein und lauschen dem Rascheln des Laubes, das wir durch unsere Schritte verursachen. Auf einer kleinen Lichtung erklärt mit Claudia, dass nun fünf Übungen für fünf Sinne folgen. Wir starten mit dem Riechen. Innerlich schmunzle ich: hier werde ich auf ganzer Linie versagen. Ein Mensch, der nicht mal Knoblauch wahrnimmt, erkennt ganz bestimmt keine unterschiedlichen Gerüche im Wald. Mit geschlossenen Augen versuche ich irgendetwas zu erahnen. Doch die Tannenzapfen interpretiere ich als Laub, Erde als Moos und so weiter. Eine schöne Achtsamkeitsübung, die mich total in den Wahnsinn treibt. Am Ende der Versuche überreicht sie mir einen Pappkaffeebecher. Hier sollen alle „tollen Dinge“ hinein, die ich Wald entdecke, um daheim ein „Waldparfum“ zu erzeugen (natürlich handelt es sich dabei nur um einen Becher, in dem man in den darauffolgenden Tagen die Veränderung der Gerüchte durch das Älterwerden der gesammelten Bestandteile beschnuppern kann). Die Übung bezweckt ein wenig der heutigen Achtsamkeit und Stille mit nachhause nehmen zu können.

Wir wandern weiter über Stock und Stein bis wir irgendwann vor einer imposanten Douglasie stehen, die ich natürlich nicht identifizieren kann. Ich als typisches Stadtkind kenne Douglasie, ähnlich wie Lachs und Rind, vor allem eckig. Sie stapelt sich im Hornbach meiner Wahl als Terrassendiele - 11,95€ / 3m, schießt es mir in den Kopf. Meine Stärken liegen definitiv woanders. So sieht sie also vor dem Hornbach aus, die Douglasie. So sah meine Terrasse aus, bevor sie starb. Ein breiter, weit verzweigter, umschlungener Stamm trotzt meinen Terrassendielengedanken, nach dem Motto: mich bringst du hier nicht weg!

Claudia pflückt ein paar Nadeln vom Baum und kaut auf ihnen herum, bevor sie mir freudig ebenfalls Nadeln zum kosten reicht. Sie schmecken und riechen nach Zitrone. Daran könne man die Douglasie erkennen. Es folgen ein paar weitere Erklärungen zum Wachstum der Douglasie, bis wir weitergehen. Auf einer Lichtung folgt die Hörübung. Ich setze mich auf den Boden, Claudias Zimbeln erklingen. Fünf Minuten soll ich so viele Geräusche wie möglich wahrnehmen, identifizieren aus welcher Richtung sie kommen und schätzen wie weit der Geräuschverursacher entfernt ist. Mein Geist folgt dieser Aufgabe ca. 20 Sekunden, bevor er meint mich wieder mit einigen Gedanken des dunklen Arbeitssumpfes beglücken zu müssen. "Herrgott - einfach nur zuhören, kann ja nicht so schwer sein", ermahne ich mich. Lautes Vogelgezwitscher von rechts irgendwo hinten nehme ich war. Es kommt mir vor, als müsste eine gewisse Lautstärke derart überschritten werden, dass es gegen den lautstarken Plapperer meines Gedankenhamsterrades durchdringt. Konzentriere dich: Wind von rechts. Alles ist irgendwie von rechts. Herrgott, links musst du doch auch etwas hören! Mir scheint mein rechtes Ohr ein Elefantenohr zu sein, während mein linkes inexistent zu sein scheint. Ich ertappe mich bei der Frage, ob es auch ein dominantes Ohr, so wie ein dominantes Auge gibt. In einer Skilehrerfortbildung hatten wir vor Urzeiten eine recht interessante Übung gemacht. Bilde aus deinen beiden Händen ein Dreieck und strecke die Arme so weit aus, wie du kannst. Sieh mit beiden Augen durch das Dreieck hindurch zu einem Fokuspunkt. Nun schließe zunächst das eine, dann das andere Auge, sodass jeweils das andere offen bleibt. Das Auge, bei dem der gewählte Fokuspunkt im Dreieck bleibt, ist dein dominantes Auge. Interessanterweise orientieren sich die meisten Rechtsäugigen bei unsicheren, nebligen Pistenverhältnissen am linken Pistenrand und schwingen intuitiv eher nach links ab, um zum Stand zu kommen, die Linksäugigien umgekehrt, um mit dem dominanten Auge die Piste gut im Blick zu halten. Doch zurück zum Hören: ich versuche mich auf kleinere Geräusche zu fokussieren. Ein Wenig gelingt es mir und ich genieße den Moment, bevor Claudia mit einem Klang der Zimbeln die Übung beendet. Ein Hallo wach an die fehlende Achtsamkeit im Alltag war das.

Wir folgen einem etwas matschigen Forstweg. Hier und da gibt Claudia interessante Einblicke in die essbaren Pflanzen des Waldes. Ein eigenes Wildkräuterkochbuch habe sie geschrieben, falls ich hier noch tiefer einsteigen möchte. Während ihren gustatorischen Ausführungen befülle ich brav meinen Pappbecher mit "interessanten Objekten". Vorbei an einigen Zielen ihres Bogenschießparcours, erreichen wir eine bemooste Lichtung.

Wir ziehen unsere Schuhe aus und laufen querfeldein über den nassen mossigen Untergrund. Das Pink meiner Nägel wirkt deplaziert, unnatürlich, wie Plastikmüll am Stand. Während ich in meiner Jugend oft strumpfsockert - auch im Schnee - den Weg von der U-Bahn nachhause lief, weil mir die hohen Absätze meiner Partyschuhe inzwischen weh taten, zählt barfuß durch den Wald wanderen definitiv nicht zu meinen häufigen Erfahrungen. Ich trete auf Tannenzapfen, Äste, es knackt und knirscht. Sanft trägt mich das Moos, wie ein Hochfloorteppich bei Ikea. Mitten auf der Lichtung bleiben wir stehen. Claudia überreicht mir einen Spiegel. Ich solle die Farben, die Reflexion der Sonnenstrahlen, die Enge der beieinander stehenden Bäume aus neuen Perspektiven betrachten. Seltsam komme ich mir vor. Ein Wenig wie in den Gebrüder Grimms Sterntalern halte ich den Spiegel wie einst das Waisenmädchen ihren Rock, um die vom Himmel fallenenden Münzen aufzufangen. Durch die Reflexion des Spiegels, wächst mein Kontostand indes nicht, aber ja tatsächlich ist es ein etwas surreal interresanter Anblick in einem dichten Wald nur auf ein kleines Stück Himmel zu blicken. Alles eine Frage der Perspektive, fasst Claudia zusammen. Doch irgendwie kommt mir alles vor wie Hausfrauenpsychologie, denn ich stehe ja immer noch im düsteren Wald, ob ich nun nach unten oder oben zum Licht schaue, heller wirds auch nicht.

Dennoch genieße ich die Übungs als eine Art Barfußpfad und beschließe meine Schuhe nicht mehr anzuziehen. Gemeinsam folgen wir wieder einem kleinen Pfad. Es steht die letzte Übung für heute an: Fühlen. Claudia fächert verschiedene Karten auf, von denen ich eine ziehen soll. Sie enthält eine Alltagssituation, an die man achtsam, mit Fokus auf Geschmack, Geräusch und Geruch denken soll. Ich lehne mich an einen Baum und falle schnell in eine Meditation. Jetzt, am Ende der drei Stunden, merke ich, dass mich die Gedanken des Alltags losgelassen haben, dass ich ganz im Hier und Jetzt bin. Wir beenden den Tag mit dem Klischeehaften Umarmen eines Baumes. Innerlich lache ich über mich. Und dennoch tut es gut diese Weite dieses uralten Baumstammes zu spüren. Meine Hände treffen sich gerade noch auf der Rückseite. Ich bevorzuge dennoch meinen etwas propperen, lieben Kumpel zu umarmen, der über einen ähnlichen Durchmesser verfügt, aber gleichzeitig Wärme und Geborgenheit ausstrahlt, ganz im Gegensatz zu diesem Baum hier.

Ob ich jemals wieder mit derartigen Übungen Waldbaden werde, weiß ich nicht. Dass mich das Draußen sein in der Natur erdet, beruhigt und herunterbringt, weiß ich spätestens seit meinen vielen Wanderungen. Doch auch dieses Walderlebnis bleibt positiv in Erinnerung. Ich freue mich, mich auf dieses Experiment eingelassen zu haben, und nehme trotz anfänglicher Skepsis ein paar sehr schöne Momente und Erfahrungen aus diesem Tag mit. Und gelohnt hat sich diese Zeit definitiv, denn ich habe für ein paar Stunden all meine Gedanken hinter mir lassen können.

Die Wälder schweigen - Erich Kästner:

Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder.

Man sieht es nicht. Man liest es nur im Blatt.

Die Jahreszeiten strolchen durch die Felder.

Man zählt die Tage. Und man zählt die Gelder.

Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt.

Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen.

Die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch.

Man träumt von Äckern und von Pferdeställen.

Man träumt von grünen Teichen und Forellen.

Und möchte in die Stille zu Besuch.

Man flieht aus den Büros und den Fabriken.

Wohin, ist gleich! Die Erde ist ja rund!

Dort, wo die Gräser wie Bekannte nicken

und wo die Spinnen seidne Strümpfe stricken,

wird man gesund.

Die Seele wird vom Pflastertreten krumm.

Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden

und tauscht bei ihnen seine Seele um.

Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm.

Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.

Bilder: https://unsplash.com